|

|

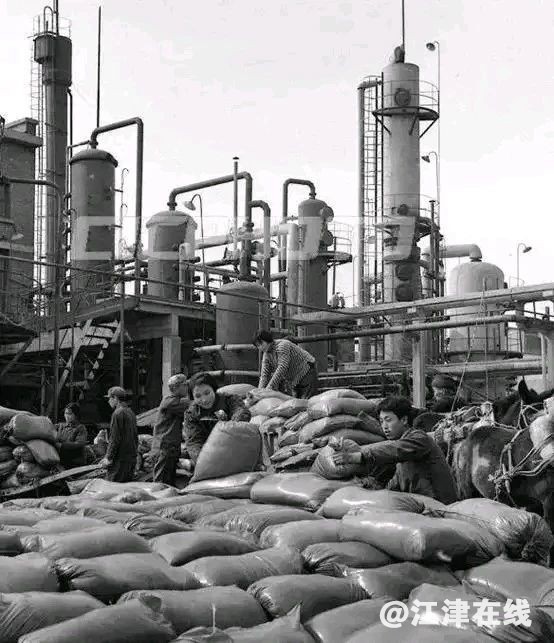

在重庆江津的鼎山脚下,有一段被红砖厂房、搪瓷标语和机器轰鸣编织的岁月——江津化肥厂的故事,不仅是一座工厂的兴衰史,更是三代人用青春书写的工业传奇。

三线建设的“抢肥大战”:1973年的建厂密码

20世纪70年代的西南农村,正经历着一场无声的“肥荒”。据1972年《西南农资需求报告》显示,全区农业用肥缺口高达30%,农民常骑着自行车跑几十里地“抢化肥”。1973年8月17日,随着第一缕蒸汽从造气炉升起,江津化肥厂投产的消息传遍渝西——这座配备了脱硫、中低变甲烷化等先进设备的工厂,设计年产合成氨4.5万吨、尿素4万吨,不仅让“庄稼等肥”的日子成为过去,更成了西南农资供应的“压舱石”。

老工人回忆:“投产那天,厂区锣鼓喧天,附近农民提着鸡蛋来道贺,说‘这是给土地上了户口’。”

改革浪潮中的“攻坚战”:青年工人的热血年代

随着改革开放的春风吹遍车间,这座年轻的工厂站上了改革前沿。1978年,国务院《关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》出台,江津化肥厂成为江津首批“扩权试点”,青年职工自发组织“献策会”,30多项技改方案贴满了厂区公告栏。

最动人的是1980年代的一次技术攻关:焊工班组轮流守在造气炉前,连续几天几夜没合眼,用石棉布裹着身体在高温管道上反复调试作业,终于攻克了设备运行的关键难题。参与攻关的老技术员回忆:“当时没有先进仪器,全靠耳朵听、手摸温度,年轻小伙子们手上磨出泡都不吭声。”至1995年,工厂已发展成集化肥、机械、贸易于一体的综合性企业,固定资产达9800万元,连续多年捧回“四川省先进企业”奖状。

化肥新村的烟火气:不止生产,更是生活

工厂从来不止是流水线——这里是80%职工的“第二故乡”。厂区的“红色会场”不仅开大会,更是江津有专业灯光的文艺舞台。1985年,职工自编自导的话剧《化肥新村的故事》连续上演,剧中“抢修设备时家属送热饭”“农忙时全厂帮村民施肥”的情节,全是真实故事改编,场场座无虚席。

家属区“化肥新村”里,藏着最鲜活的工业记忆:每周末灯光球场放映露天电影,《地道战》《庐山恋》放映前,孩子们早早就搬小马扎占座;傍晚的广播喇叭里,先播生产通知,接着放邓丽君的歌;职工食堂的搪瓷碗上,“工业学大庆”的标语被磨得发亮。这些烟火气,让冰冷的厂房有了温度。

转型年代的坚守:老厂的“绿色新生”

进入21世纪,环保标准升级、市场竞争加剧,老厂迎来最艰难的转型。2002年股份制改革中,成立禾丰化工:“厂房可以换名字,但技术不能丢。”他们砍掉高污染生产线,2010年代推出的“江津牌”有机复合肥,拿下国家绿色食品生产资料认证,远销云贵。

2020年数据显示,工厂尿素年产量虽从峰值降至1.2万吨,但每吨能耗降低40%,老设备通过技改焕发新生。老厂长说:“我们这代人不懂‘躺平’,只知道守着厂子,就像守着家。”

红砖墙上的精神接力:记忆从未褪色

曾几何时,厂区的红砖墙上,“艰苦奋斗”的标语醒目矗立;如今虽墙已不存,但那些斑驳的字迹所承载的故事,仍在人们的记忆中诉说着过往。那些关于流水线的汗水、职工宿舍的欢笑、红色会场的掌声,正通过老照片展览、职工口述史记录,变成城市的文化基因。

当00后年轻人听父辈讲“守炉攻坚”的故事,当“化肥新村”的孩子带着自己的孩子看老厂房,这座工厂早已超越了工业的意义——它告诉我们:真正的遗产从不是静止的厂房,而是一代代人“敢闯敢干、守正创新”的精神接力。

江津化肥厂的故事,还在继续。

(文章人物和部分情节为基于历史背景的典型化创作,旨在还原特定时代的集体记忆)

来源:清风拂过的痕迹

|

|