|

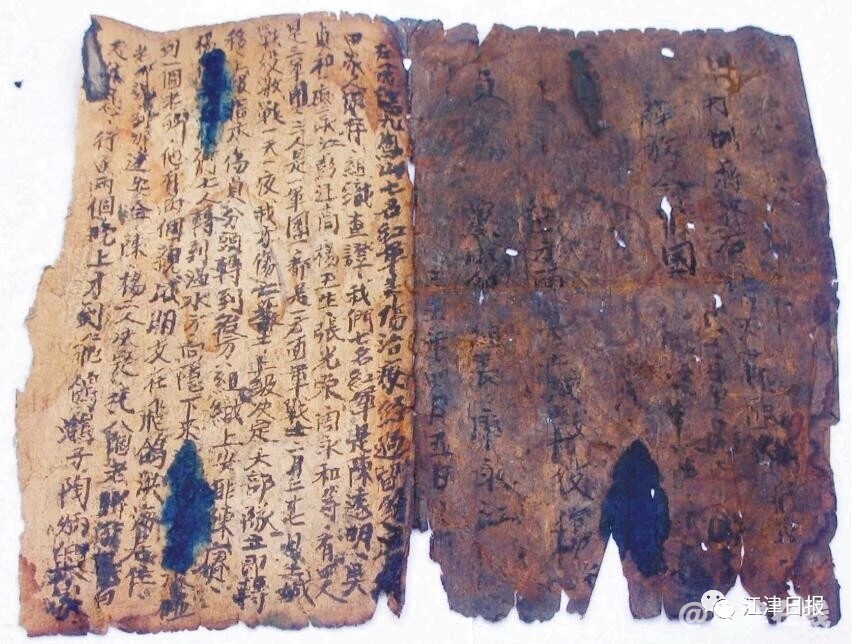

80多年前 7位红军战士在江津四面山疗伤 为感谢几位百姓的救命之恩 他们在离开时 留下了一份900多字的手迹

手迹讲述了7位红军战士在江津四面山养伤的一段经历。其末尾落款为:“地点:洪海唐树田父子家中。党小组全体同志通过。组长:廖永江。三五年四月五日晚。” 这份手迹被专家定名为“土城战役红军手迹”,被列为国家一级文物,现收藏于重庆中国三峡博物馆。

那么,这份手迹究竟记录了什么内容?它是如何保存至今的?背后又有怎样感人肺腑的故事?带着一连串疑问,日前,记者走访了渝黔两地,揭秘这件珍贵文物所承载的历史风云。

手迹是真是假?如何保存至今?

8月3日,记者与专家一起前往“红军手迹”中提到的江津四面山大洪海。

大洪海是一个水库。记者一行进入四面山后又登船前行10余分钟,才来到位于江津四面山镇林海村三组8号的唐家。“手迹是当年的红军留给我爷爷的。”56岁的唐文祥说。原来,他的爷爷便是唐树田,父亲叫唐安华,两人早已去世。

80多年前的红军手迹就藏在这个烟道中

“‘红军手迹’一直藏在我们家里,先后藏了3个地方。”唐文祥带着记者来到一片苞谷地前说,“这里曾经是我们家的老房子。最初,‘红军手迹’便藏在这座穿斗房子的房梁上。后来,老房子被推倒修了土墙房,手迹便被藏在灶房的烟道中。

2005年,唐文祥的父亲唐安华将手迹拿出来,捐给了三峡博物馆。对于这件手迹,三峡博物馆组织专家进行了鉴定。该馆研究部副主任艾智科研究馆员称:“手迹的纸张采用民国时期旧法制造,墨迹为旧迹,所记述事情经过与重大历史事件土城战役相关。”

赤水土城古镇

“这份‘红军手迹’是土城战役的佐证,也是目前在重庆境内发现的有关土城战役的唯一原始资料。”周勇介绍,土城战役是在遵义会议10天后由毛泽东亲自指挥的第一个战役,是中央红军从失败走向胜利的转折点。

7名红军伤员如何在江津养伤?

“根据手迹记述,7位红军先到贵州省遵义市习水县的温水镇,后来转移到习水县飞鸽镇,然后再转移到四川洪海的唐树田家。他们在唐家住了两晚后,唐家父子便将红军转移到九凤山的庙子和石岩寨子继续养伤。”江津区党史研究室工作人员钟治德说。

顺着唐家房后一条小沟往里走大约30分钟,便是重庆与贵州的交界地——飞鸽林场,路旁有一座四川与贵州的界碑,一边是重庆江津四面山(当时属四川省),另一边是贵州省习水县大坡乡飞鸽林海。

金龙寺曾是红军疗伤院,当年7位红军战士曾在此养伤

沿着弯弯曲曲的山间小道,穿过一片郁郁葱葱的松树林,爬了一个小时的山路后,记者来到了“红军手迹”中提到的养伤寺庙——贵州省习水县九凤山金龙寺。九凤山金龙寺始建于清代中期,曾经香火旺盛。“红军手迹”中提到,当年寺庙的周和尚“医术高强,会刀伤”,采用“内服中草药,外用丹药”的办法给红军战士治伤。

那手迹中提到的石岩寨子又在哪里呢?

当年7位红军的藏身之地石岩寨子的后门

在唐文祥和另一位村民的带领下,记者沿金龙寺左边山梁继续往上爬。没有路,唐文祥两人走在前面,用砍柴刀砍出一条“毛狗路”,众人勉强行走。大约一公里路程,记者却走了40多分钟,终于来到了当地人称“仙人岩”的石岩寨子。 这是一处悬崖边的天然藏身所。岩嵌两头用丹霞条石砌成,厚度大约1米,关上门,可谓“一夫当关,万夫莫开”。从现场遗留的地基石、火坑、茅坑,以及岩壁上的滴水槽、石门洞等各种遗迹推测,当年这个石岩嵌搭建有5个房间,生活硬件基本齐备。

为何留下手迹?

“红军手迹”中一共提到四个老百姓的名字:唐树田、唐安华父子,周和尚,陶炳兴。当年,陶炳兴开办纸厂,拿了10吊铜钱给红军作为生活费和治疗费用。

重庆日报记者与重庆市地方史研究会会长周勇、重庆中国三峡博物馆研究馆员黄晓东等人一道走访江津四面山大洪海

“红军手迹”里提到:唐树田父子精心照料红军伤员,每天换着给他们送米、送菜、送药;周和尚为伤员医治枪伤刀伤……

“当时救助红军是要冒杀头风险的。但重庆的百姓无条件地接受了这7位伤员,倾其所有,精心救治。”周勇称,这份“红军手迹”是80多年前长征路上军民鱼水情最生动、最珍贵的文字记录。

来源:重庆日报

|