|

弃笔从戎,初涉革命(1894 - 1929)

1894年霜降,四川邛崃城关的张家老宅热闹非凡,新生儿响亮的啼哭,与不远处书院传来的朗朗书声交织在一起。张清平出生在这样一个前清廪生家庭,自幼饱读诗书,五岁便能诵读《水经注》。谁也没想到,这个文质彬彬的孩童,十六岁时竟毅然弃笔从戎。1916年,凭借着四川官费生的身份,他成功考入保定陆军军官学校,走进工兵科的沙盘世界,从此开始用标尺丈量自己“实业救国”的梦想。

十年后的1929年,张清平已身为国民党24军副师长,奉命驻防江津。没人知道,他的皮箱底层藏着一份珍贵的秘密——那是他在武汉秘密加入中国共产党的誓词,上面的墨痕还未干透。

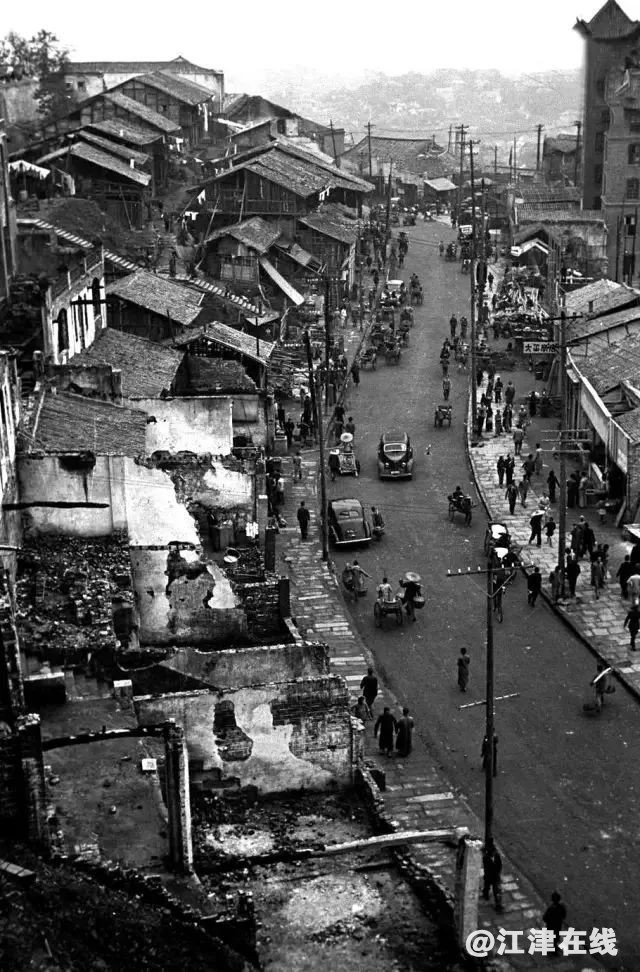

清晨,江津码头传来纤夫们高亢的号子,穿透层层晨雾。张清平脚蹬马靴,踏上那湿漉漉的石板路。在公开场合,他是威风凛凛、主持市政的“张师长”,带着测绘队丈量街道时,手中的黄铜望远镜里,既有对城市的宏伟规划,更暗藏着地下交通网的关键节点。他把大同路拓宽至8米,精心计算排水沟坡度,在暗渠深处嵌入可拆卸的青砖,使其直通江边的秘密联络点;新建的标准钟楼,顶层阁楼窗棂的角度都经过他仔细测算,成了监视敌军动向的绝佳观测台。

而一到私下里,他就换上灰布长衫,坐在文庙的老槐树下,把《资本论》悄悄夹在《曾胡治兵语录》里,给围坐身旁的青年学生讲述“实业与民生”的深刻道理,像一位循循善诱的师长,默默播撒着革命的火种。

险象环生,投身起义(1930 - 1949)

1930年春天,江津首所幼稚园奠基仪式上,张清平脸上挂着温和的笑容,握住孩子们的小手,一起埋下一个陶瓶,里面装着象征希望的麦穗与承载新思想的《新青年》合订本。为了解决幼儿通行的难题,他亲自设计并开工修建“清平巷”。

施工时,他让人在青石板下每隔十步就埋下刻有暗号的青砖,表面上看是普通的防滑纹路,实际上却成了地下党联络的秘密密码本。后来在重庆市档案馆藏的《江津城防工程备忘录》里发现,当时工程的“额外用料”清单中,竟暗藏着电台零件与油墨的采购记录,这些都成了他秘密革命活动的有力见证。

那年九月,“九三起义”爆发,这是张清平第一次直面残酷的枪林弹雨。起义军在通泰门被围困时,他在指挥所里当机立断,烧毁了最后一份党员名单,把浸过矾水的密信巧妙地塞进钢笔笔杆,这可是他在工兵科学到的“障眼法”。被捕后,成都陆军监狱的档案记录着,他在押解途中趁敌人不注意,将笔杆狠狠扔进粪坑,还故意留下半张写着“剿匪计划”的废纸,让敌人在这虚假情报里晕头转向。

1938年,他历经艰难抵达延安,毛泽东看到他那磨破的皮箱,笑着打趣:“听说你在江津修的路,让国民党的汽车都陷进过暗沟?”张清平不好意思地低下头,轻轻抚过磨穿的袖口,谦逊地回答:“主席,我不过是把在保定学的筑路术,用在了该用的地方罢了。”

解放战争时期,在西康刘文辉的公馆里,时常传出“商人何渠安”拨动算盘的声音,这算盘声与密电码的节奏竟暗暗契合。没错,何渠安正是张清平的化名,他把策反计划小心地藏进茶叶箱,用工兵图纸仔细标注起义路线。

在给邓锡侯的信中,他言辞恳切地写道:“公所见之公路,皆可成解放军之坦途;公所忧之匪患,终是殃民之党祸。”1949年12月,彭县起义通电发布,在“川康绥靖公署”鲜红的印泥下,隐约能看到用铅笔写下的“清平”二字,那是他对二十年前在江津奋斗岁月的深情呼应。

蒙冤坚守,初心不改(1950 - 1975)

1950年,江津城因为大明电灯公司的运作而灯火通明。张清平穿着工作服,站在发电机旁,工作服上“张志和”的工牌随着机器的震动微微晃动。谁能想到,这个看起来普普通通、负责设备检修的老师傅,曾是策动西南起义的核心人物。

他常常蹲在清平巷口,教孩子们写“平”字,手指轻轻划过青石板的裂缝,思绪不由自主地飘回到1930年那个搬运伤员的雨夜,当时某个士兵的鲜血渗进砖缝,如今早已和石面融为一体,就像那段历史,深深烙印在他心里。

1957年,一场毫无征兆的审查突然降临。造反派气势汹汹地冲进他在北京的宿舍,翻箱倒柜后,只找到了一本泛黄的《工兵实用手册》作为所谓的“罪证”,手册内页夹着1930年清平巷的施工图纸,角落还用蝇头小楷写着:“每块石板承重八十斤,可过担架。”

他被带走时,悄悄把江津百姓送给他的千层底布鞋塞进衣柜,鞋跟里藏着1949年策反时用的密码本残页,那是他珍贵的回忆,也是那段峥嵘岁月的见证。此后八年,他在劳改农场给家人写信,落款永远是“志和”,一次也没提起过“清平巷”这三个字,可那段回忆,又怎会轻易被抹去呢。

1975年深秋,一场车祸无情地夺走了他的生命。临终前,他紧紧捏着女儿的手,用带着乡音的四川话喃喃说道:“回去看看江津的电灯……还有巷子里的石板……”他的骨灰安葬在八宝山时,江津党史办的同志送来一方青石板,上面刻着百姓们口口相传的修路故事。墓碑上“中国共产党优秀党员”这几个鎏金大字,终于与他1927年在武汉写下的入党誓言再次重逢,仿佛是对他一生坚守的最好慰藉。

精神不朽,寻根传承

如今,在江津档案馆编号0317的卷宗里,静静保存着张清平1949年给周恩来的密报手稿,蝇头小楷间夹着他亲手草绘的西康地图,岷江支流旁那个醒目的红圈,标注着起义部队的集结点,无声诉说着那段惊心动魄的历史。

在清平幼儿园的记忆里(后来并入江津县几江幼儿园),1930年埋下的陶瓶早已被打开,泛黄的《新青年》扉页上,当年的麦穗如今已在园里长成小麦试验田,孩子们在观察日记里满怀感激地写道:“这是张爷爷给我们的礼物。”

89岁的王秀英,总是喜欢坐在巷口的石凳上,翻开那本磨破的相册,尽管里面没有张清平的照片。她会指着石板上的凹痕,满脸感慨地说:“你们看这块,这凹痕是张师长背伤员时膝盖磕出来的。那年我娘把他藏在我家柴房,他教我写‘平’字,还说等我长大了,全中国的路都会像这样又平又宽。”

她不知道,2019年的某天深夜,档案馆的监控拍到了一个神秘场景:一位戴口罩的老人缓缓走到“清平巷”路牌前,庄重地立正敬礼,随后默默留下一束雏菊才离开。后来才知道,他是张清平从未谋面的孙子,一直在新加坡生活。

多年来,他听长辈们讲述爷爷的英雄事迹,心中满是崇敬与好奇。这次,他跨越千山万水,专程回到家乡寻根,终于踏上了爷爷曾经奋斗过的土地,完成了这场意义非凡的寻根之旅 。

在聂荣臻元帅陈列馆的展柜里,张清平手绘的江津城区图占据了整面墙壁。在“清平巷”的红圈旁,除了“为天下孩子铺就坦途”的批注,还有一行已经褪色的小字:“每块石板需经三次打磨,如育人需经千般磨砺。”这行字,就像他留在世间独一无二的指纹,虽然他没有留下照片,但每一个触摸过青石板的人,都能从掌心真切感受到那段厚重历史的温度。

张清平的故事里,始终缺少一张照片,可在江津的地方志里,在百姓的代代记忆中,在不断修缮的清平巷里,他的形象却越来越清晰。他是蹲在泥地里认真画路基的工程师,是深夜悄悄翻围墙送进步书籍的先生,是藏起耀眼军衔为孩子们修路的师长,是在密电码中默默编织和平的战士。

他的名字“清平”,早已不再仅仅属于他个人,而成为了一种实实在在的行动——是拓宽街巷时的每一次精准丈量,是埋下陶瓶时的每一粒希望种子,是策反时的每一句诚挚劝说,是蒙冤时的每一声默默坚守。

或许,这就是隐蔽战线工作者最动人的地方:他们的面容隐没在历史的重重阴影里,身影却永远坚定地站在光的来处。当我们漫步走过清平巷,脚踩的不只是一块块青石板,更是无数个像“张清平”这样的革命者,用坚定信仰铺就的、通向清平世界的光明道路。在时光的长河里,他们从未真正缺席,而是化作了我们脚下坚实的土地,头顶璀璨的星空,和我们永远向往光明的方向。

来源:清风拂过的痕迹作者:清风,党员,70后,重庆市散文协会、江津区作协会员,新时代文艺青年。

图片来自网络,侵权即删。

|