|

|

编者按如果说国立九中的建立,是在战火中为流亡学子撑起的一片天;那么国立九中的精神,则是在艰难困苦中淬炼出的时代强音。在德感坝这片土地上,师生们以苦为乐,心怀家国,“读书救国”的信念深入人心,并最终涌现出一大批国之栋梁。本期,我们将一同追忆国立九中那段艰苦卓绝而又星光璀璨的岁月。

在江津办学期间,国立九中师生的生活条件极其艰苦。师生上课是在祠堂、破庙内进行;宿舍、食堂是师生自己动手搭建的茅草屋;每日三餐,两稀一干,只有几粒胡豆或几片盐菜就饭,草草下咽,只能吃个半饱。交通不便,从德感坝到江津县城,只能依靠唯一的交通工具——木船。江流湍急,“江难”事故时有发生,当时国立九中校长邓季宣的二女儿邓念慈就是渡江时遇难的。然而,这群来自五湖四海的流亡学子并未被困难压垮,他们以苦为乐,校园里弦歌不辍,“读书救国”成为了支撑他们勤奋学习的强大精神支柱。

国立九中师资力量雄厚,教师们不仅治学严谨,更注重培养学生爱国、进取、正直、和善的优良品质,校园内因此形成了团结友爱、尊师重道的浓厚风气。正是在此熔炉中,学校为国家培养了大批建设人才。“两弹元勋”邓稼先,以及任继周、夏培肃、赵仁恺、汪耕、黄熙龄、赵鹏大等两院院士,皆出自该校。此外,常驻联合国的人口问题专家田心源教授,经济学家、清华大学教授董新葆,北京大学教授蒋硕健,原安徽省副省长宋明,中国广播民族乐团首席指挥彭修文等,也都是国立九中的学生。

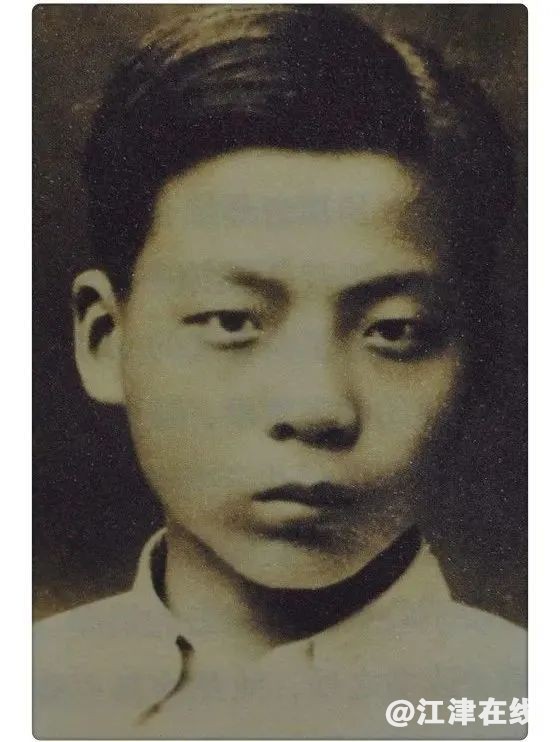

图:国立九中时期的邓稼先

国立九中的师生们绝非只为寻求一方净土读书,他们积极投身爱国活动。1944年暑期,他们与江津女中学生同台排演了洪深的四川方言讽刺剧《包得行》。同年秋,冯玉祥将军来江津宣传抗日募捐,国立九中师生因身无分文,毅然采取绝食行动,将省下的伙食菜金全部捐献,支援前线。据当时《大公报》报道,国立九中此次捐资总额甚至超过了华西五所大学的总和。“还我国土,早日返回家园”是全体师生的共同心愿,抗日救亡的歌声与信念深入人心。

抗战胜利后,国立九中完成了其历史使命。1946年8月,学校宣布结束,师生奉令复员,各自返回原籍。解散之时,学校将所有图书、仪器以及校产校具清点造册,全部移交给了德感至善图书馆。国立九中在江津二中这片土地上办学近八年之久,学生们都视江津二中为他们的母校,经常故地重游,寻根问旧,参观母校变化。江津二中也把他们作为学校的老校友看待,建立起了深厚的感情。

来源:江津第二中学校

|

|